Prof. Dr. Wolf D. Basler

Foto: Wolf D. Basler

Im Ruhestand

Anschrift

Kontakt

Schwerpunkte

- Molekularsiebe / Zeolithe: Molwärme, Diffusion, Ionenaustausch, Kernresonanz-Spektroskopie

- Lebensmittel: Trocknung , Quellung, Wasseraktivität, Wasserdiffusion, Retrogradation

Wissenschaftlicher Werdegang

Physik-Diplom in Hamburg (1968)

Dissertation in Hamburg bei Prof. Dr. H. Lechert (1971)

Dozent in Hamburg (1971)

Professor in Hamburg (seit 1998)

Kooperationen

CPC Europe (Knorr)

Forschung

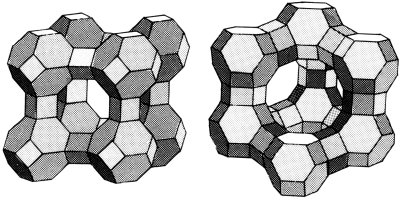

Die Bindung und Diffusion von Molekülen, welche in den Hohlräumen von Molekularsieben insbesondere Alumosilikaten des Faujasit-Typs sorbiert sind, haben wir durch die Messung der Molwärme und mit verschiedene Techniken der Kernresonanz-Spektroskopie bestimmt [1-3]. Weiterhin wurden die kristallographischen Plätze und die Austauschbarkeit der Kationen, welche die Eigenschaften der Molekularsiebe beim Einsatz als selektive Sorbentien und Katalysatoren wesentlich beeinflussen, über die Natrium- und Lithium-Kernresonanz studiert. In diesem Zusammenhang haben wir die Eignung von Faujasiten zum langfristigen sicheren Einschluss von Tritium geprüft [4]. Außerdem konnte die Konzentration und Verfügbarkeit von OH-Gruppen, welche die Azidität dieser Katalysatoren wesentlich mitbestimmen, mit der Protonen-Kernresonanz-Relaxation vermessen werden. Schließlich wird die Synthese der im Arbeitskreis hergestellten Molekurlarsiebe mit der Rasterelektronen-Mikroskopie und der Mikrobereichs-Elementaranalyse kontrolliert.

In Kooperation mit der Universität St. Petersburg haben wir die Ionen-Diffusion, Phasenübergänge und elektrische Leitfähigkeit von neu synthetisierten Fluor- und Chlor-Superionenleitern ermittelt, um deren Eignung als ionenselektive Elektroden zu testen.

In einem weiteren Arbeitsgebiet haben wir in Kooperation mit der Lebensmittelindustrie den Zustand des Wassers in stärkehaltigen Lebensmitteln untersucht, durch den deren Verarbeitung, Lagerung und Zubereitung wesentlich beeinflusst wird [5]. Neben den Adsorptionsisothermen und der Diffusion wurde insbesondere die Anisotropie der Wasserbewegung durch vergleichende Protonen- und Deuterium-Kernresonanz-Spektroskopie studiert. Auch haben wir die Optimierung des Garens von Instant-Produkten durch z.B. Hitze-Feucht-Behandlung über die Kinetik der Gelbildung verfolgt. Dazu wird die zeitliche Entwicklung der Anteile des freien und des gebundenen Wassers quantitativ mittels Protonen-Kernresonanz-Spektroskopie vermessen. Mit dieser Methode haben wir ebenfalls die Retrogradation und die Gefrier-Tau-Stabilität von Stärkeprodukten untersucht.

In Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut der deutschen Zuckerindustrie haben wir die Wasserdurchlässigkeit der Zellwände von Zuckerrüben bei Druckpressung über die Austauschkinetik mit schwerem Wasser ermittelt, um bei der Zuckerherstellung den Prozess der Rübenschnitzeltrocknung durch deren geeignete Vorbehandlung energiesparender führen zu können [6].

Abb. Struktur von zwei industriell viel genutzten Zeolith-Molekularsieben: rechts Typ A (z.B. Ionenaustauscher in Waschmitteln) und links Faujasit (z.B. Katalysator bei der Erdölverarbeitung). Der Durchmesser der Hohlräume beträgt etwa 10-9 m.

[1] H. Lechert, W. D. Basler, J. Phys. Chem. Solids 1989, 50, 497-521.

[2] A. Wingen, W. D. Basler, H. Lechert, 11. Int. Zeolite Conf. Seoul 1996, 495-500.

[3] F. P. Matthae, W. D. Basler, H. Lechert, Int. Symp. Mesoporous Molecular Sieves, Baltimore 1998, 117, 301.

[4] W. D. Basler, H. Lechert, D. Carboo, A. Knöchel, Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1992, 96, 545-549.

[5] H. Lechert, W. C. Scoggings, W. D. Basler, I. Schwier, Die Stärke 1988, 40, 245-250.

[6] C. Buttersack, W. D. Basler, Plant Science 1991, 76, 229-237.