Forschung

In dieser Arbeitsgruppe werden Wechselwirkungen zwischen sekundären Pflanzenstoffen und makromolekularen Lebensmittelbestandteilen wie Proteinen und Kohlenhydrate mit einem breiten Methodenspektrum charakterisiert und ihre Auswirkungen im physiologischen Kontext untersucht. Ziel ist es zu verstehen, wie die Matrix die Freisetzung sekundärer Pflanzenstoffe während dem Verzehr und Verdau beeinflusst aber auch wie die Verdaubarkeit von Stärke und Proteinen verändert wird. Die Interaktion Sekundärer Pflanzenstoffe mit Verdauenzymen sowie der Einfluss verarbeitungsbedingter Polysaccharid- und Proteinmodifizierungen auf die Verdaubarkeit wird unter in vitro Verdaubedingungen umfassend untersucht. Dies ermöglicht die Abschätzung des Einflusses sekundärer Pflanzenstoffe und Verarbeitungsparameter auf den glykämischen Index, die Proteinwertigkeit und ggf. des allergenen Potentials von Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln.

Impressionen von unserer Arbeitsgruppe

Wechselwirkungen von Polyphenolen mit Enzymen

Wie beeinflussen Polyphenole unsere Verdauungsenzyme?

Untersuchung der Wechselwirkungen mit innovativen Methoden

Hintergrund

Laut der International Diabetes Federation litten im Jahr 2021 weltweit etwa 537 Millionen Menschen an Diabetes mellitus. Schätzungen zufolge soll die Zahl bis 2045 auf 783 Millionen steigen, wovon ca. 90% an Diabetes mellitus Typ 2 erkrankt sind. Dieser wird durch regelmäßige Überernährung und mangelnde Bewegung verursacht. Ein ständig erhöhter Blutzuckerspiegel führt zu einer verstärkten Insulinausschüttung, wodurch eine Insulinresistenz in den Zielzellen (z.B. Muskelzellen) entstehen kann und die insulinproduzierenden β-Zellen im Pankreas irreversibel geschädigt werden. Der Blutzuckerspiegel kann somit nicht mehr ausgeglichen werden und es kommt vermehrt zu einer gestörten Glukosetolleranz, bis hin zu einer sogenannten Hyperglykämie.

Diese erhöhten Blutzuckerwerte bewirken u.a. die Schädigung von Nieren, Gefäßen und Nerven. Pharmaka wie beispielsweise Metformin können unerwünschte Nebenwirkungen wie Diarrhö, Flatulenzen, oder Abdominalschmerzen verursachen und bei langfristiger Einnahme Leber- und Nierenschäden auslösen. Daher ist die Untersuchung des Effektes natürlicher Lebensmittelinhaltsstoffe auf die Entwicklung einer Hyperglykämie für die Prävention von Diabetes mellitus Typ 2 wichtig.

Forschungsziel

Ziel des Projektes ist es, die Wechselwirkung zwischen Polyphenolen und Verdauungsenzymen zu charakterisieren. Dabei sollen die Interaktionsmechanismen und -stärken sowie die Auswirkung auf die Enzymaktivität erfasst werden. Mit verschiedenen Methoden werden spezifische Struktureigenschaften von Polyphenolen bestimmt, welche für eine möglichst starke Reduktion der Aktivität von Verdauungsenzymen sowie der Verdaubarkeit von Stärke verantwortlich sind. So sollen die Wirkungen von Polyphenolen bei der Prävention von Diabetes mellitus Typ 2 besser verstanden werden, um konkrete Erkenntnisse bezüglich empfehlenswerter Lebensmittel oder geeigneter Rohstoffe für Nahrungsergänzungsmittel abzuleiten.

Methoden

- in vitro-Verdausysteme

- Isotherme Titrationskalorimetrie

Abbildung 1: Grundlagen der isothermen Titrationskalorimetrie und Thermodynamische Erkenntnisse mittels isothermer Titrationskalorimetrie: Untersuchung von Triebkräften, Wechselwirkungsstärken und Stöchiometrie in Interaktionsstudien Abbildung 2: Untersuchung der Enzymkinetik durch isotherme Titrationskalorimetrie: Bestimmung von Hemmkonstanten anhand des Temperaturverlaufs, Vorteile und Anwendungen - Oberflächenplasmonen-Resonanz

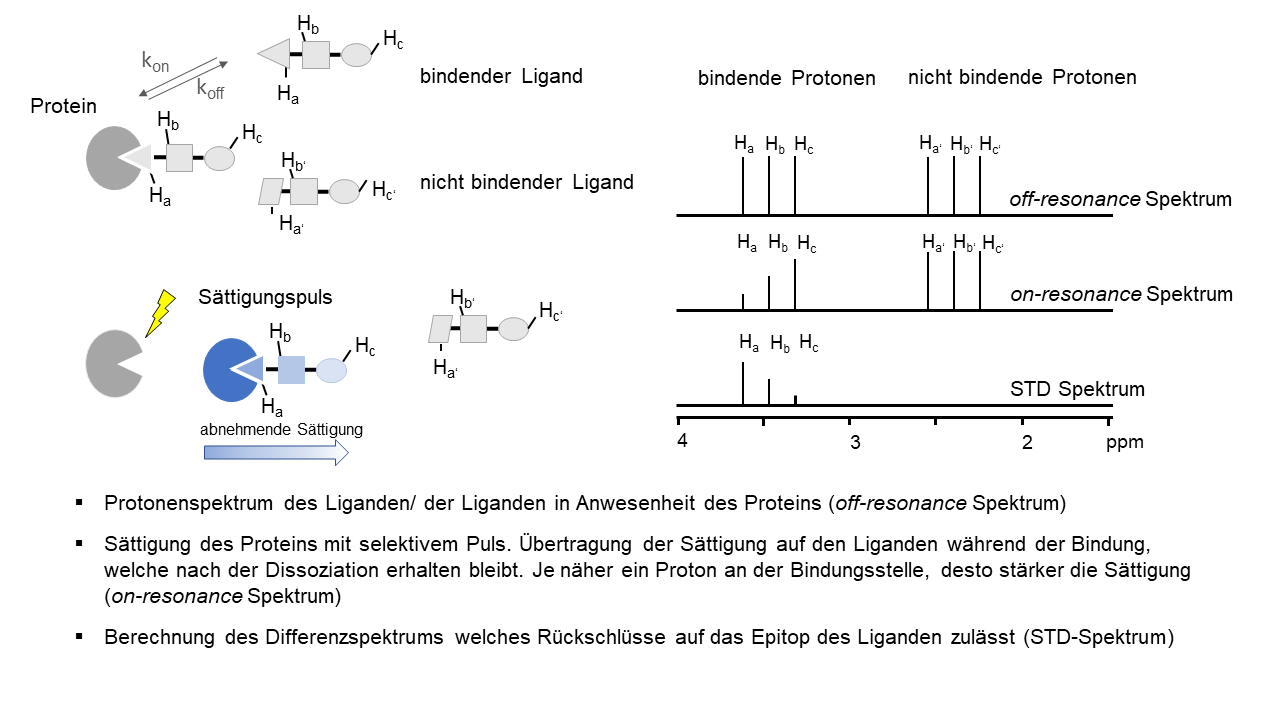

Abbildung 3: Prinzip und Vorteile der Oberflächenplasmonenresonanz zur Echtzeit-Charakterisierung von Analyten-Enzym-Interaktionen - Sättigungs-Transfer-Differenz NMR

Forschungsthemen für Abschlussarbeiten:

Isotherme Titrationskalorimetrie

- Weiterentwicklung methodischer Ansätze zur Bestimmung von Enzymkinetiken mittels ITC am Beispiel der α-Amylase

- Identifizierung potentieller Inhibitoren in komplexen pflanzlichen Extrakten

- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Interaktion und Hemmung der Aktivität

- Untersuchung der Interaktion zwischen Stärke und phenolischen Strukturen und ihre Auswirkung auf die Verdaubarkeit

Oberflächenplasmonen-Resonanz

Derzeit keine Themen verfügbar

Kontakt:

Mengyao Xiong

AG Buchweitz – Polyphenol-Matrix Interaktionen

Institut für Lebensmittelchemie

Fachbereich Chemie

Universität Hamburg

E-Mail: mengyao.xiong@uni-hamburg.de

Büro HS 05 – Martin-Luther-King-Platz 6

Einflussfaktoren auf das allergene Potential von Äpfeln

Hintergrund:

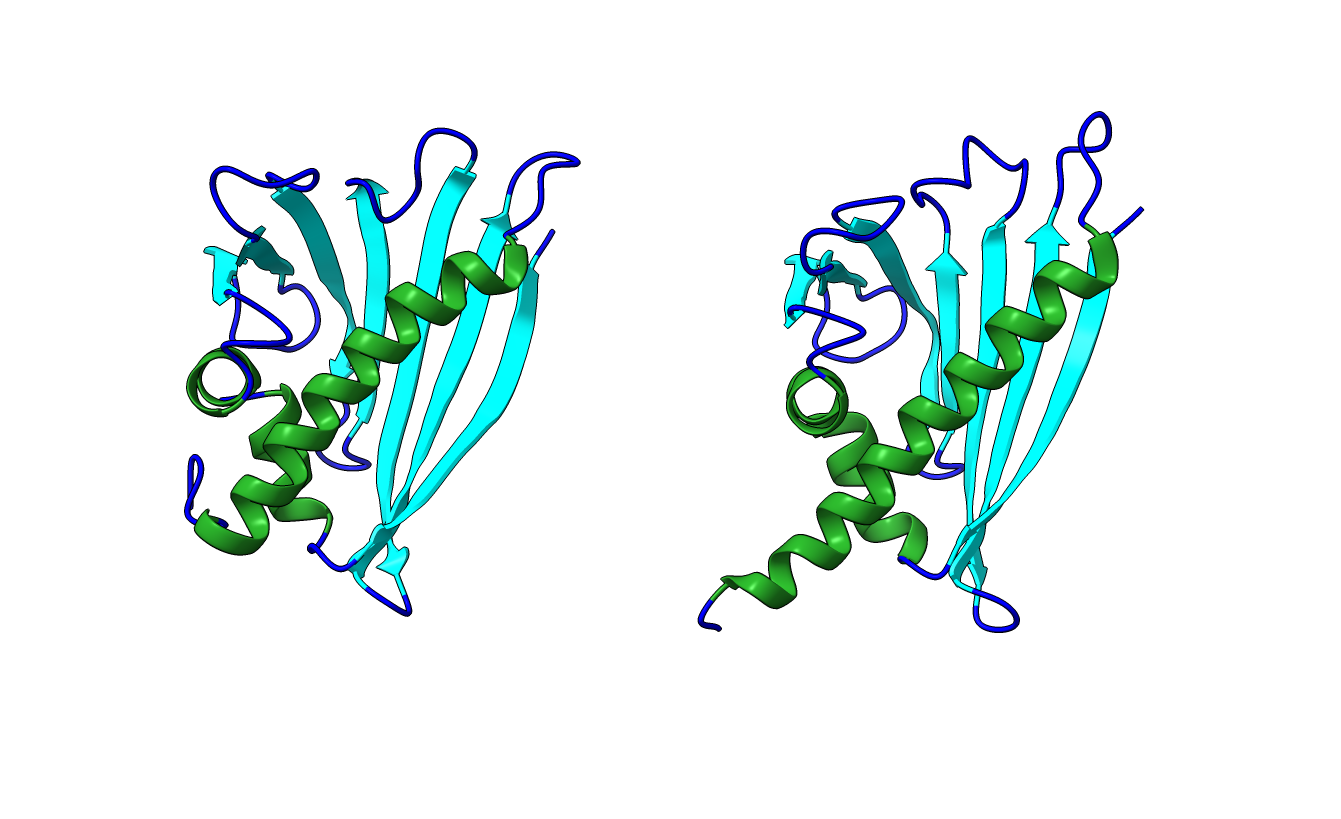

Äpfel sind besonders reich an wertgebenden Inhaltstoffen und gelten als gesundheitsfördernd. Gleichzeitig leiden etwa 2,5 Millionen Bundesbürger an einer Apfelallergie, die in Nord- und Mitteleuropa durch das Allergen Mal d 1 ausgelöst wird. Mal d 1 ähnelt in seiner dreidimensionalen Struktur stark dem Hauptallergen in Birkenpollen (Bet v 1) (Abbildung 1). Hierdurch kann das Immunsystem nicht zwischen beiden Proteinen unterscheiden und es kommt zu einer allergischen Kreuzreaktion bei Patienten mit Birkenpollenallergie.

Die Symptome einer Mal d 1-vermittelten Apfelallergie sind in der Regel mild und auf den Mund-Rachen-Raum beschränkt. In klinischen Studien und Verbraucherumfragen wurden Unterschiede im allergenen Potential verschiedener Apfelsorten beobachtet. So wird insbesondere eine bessere Verträglichkeit traditioneller, polyphenolreicher Sorten von Streuobstwiesen berichtet.

Forschungsziel:

Ziel ist es Einflussfaktoren auf das Allergene Potential einer Apfelsorte zu identifizieren. Hierbei werden die folgenden Hypothesen untersucht:

- Unterschiede im Allergengehalt

- Differenzen im Mal d 1-Isoallergenprofil und unterschiedliche Allergenität der Isoallergene

- Abschirmung von IgE Bindungsstellen durch Wechselwirkungen zwischen Polyphenolen und Mal d 1

Zur Evaluation der ersten zwei Hypothesen, werden der Allergengehalt und das Isoallergenprofil verschiedener Apfelsorten bestimmt und der Einfluss von Anbau- und Lagerbedingungen untersucht. Die Wechselwirkungen zwischen Mal d 1 und den im Apfel enthaltenen Polyphenolen werden mit unterschiedlichsten analytischen Ansätzen untersucht, um die Relevanz der Polyphenole für das allergene Potential einer Apfelsorte abschätzen zu können. In Abbildung 2 sind die möglichen Einflussfaktoren auf das allergene Potential eines Apfels dargestellt.

Methoden:

- Bestimmung des Isoallergennprofils mittels untargeted bottem up Proteomics

- Quantifizierung des isoallergenspezifischen Mal d 1 Gehaltes mittels targeted HPLC-MS (Isotopenverdünnungsanalyse)

- Bestimmung des Gehaltes an allergen wirkendem Mal d 1 mittels ELISA

- Charakterisierung und Quantifizierung von Polyphenolen mittels HPLC-DAD und HPLC-MS

- Interaktionsstudien mittels Isothermaler Titrationskalorimetrie, Sättigungs-Transfer-Differenz NMR, 1H15N-HSQC-NMR und untargeted HPLC-MS

Themen für mögliche Anschlussarbeiten:

- Untersuchung der Freisetzung von Polyphenolen und Mal d 1 während dem Verzehr frischer Äpfel (orales ex vivo Verdaumodell)

- Untersuchung der Einflussfaktoren unterschiedlicher Anbau- und Lagerbedingungen auf das Isoallergenprofil von Mal d 1

- Untersuchung der Interaktionen von apfelspezifischen Polyphenolen und r-Mal d 1 mittels ITC und 1H15N-HSQC-NMR

- Entwicklung einer Extraktionsmethode für Polyphenoloxidase aus Äpfeln zur Untersuchung der Bräunungskinetik in Abhängigkeit der Polyphenolstrukturen und Matrixkomponenten mittels ITC und HPLC-MS

Poster: Information für Studierende 2023 (PDF)

Kontakt:

Julia Kaeswurm

AG Buchweitz – Polyphenol-Matrix Interaktionen

Institut für Lebensmittelchemie

Fachbereich Chemie

Universität Hamburg

E-Mail: julia.kaeswurm@uni-hamburg.de

Büro HS 005 – Martin-Luther-King-Platz 6

Übersichtsartikel (deutsch):

Buchweitz, Maria; Kaeswurm, Julia; Straub, Leonie V.; Brockmeyer, Jens (2022): Die nächste Ebene der Allergenquantifizierung. Quantifizierungsmethode zur isoallergenspezifischen Quantifizierung des Apfelallergens Mal d 1. In: Margareta Dellert-Ritter (Hg.): Chrom+Food Forum. moderne Methoden, aktuelle Trends. Chrom+Food Forum. Aschaffenburg: MDR, S. 20–22. (Artikel als PDF)

Kaeswurm, Julia A.H.; Buchweitz, Maria# (2023): Ursachenforschung – Warum sind Apfelsorten unterschiedlich allergen? In: Lebensmittelchemie 77 (4), S. 98–103. DOI: 10.1002/lemi.202300401. (Artikel als PDF)