Neues EU-Projekt im Bereich „Future and Emerging Technologies“ bewilligt: Nachhaltige Gewinnung elektrischer Energie durch Befeuchtung und Trocknung nanoporöser Materialien

1. März 2021, von Michael Fröba

Foto: TU Hamburg/Prof. P. Huber

Im Rahmen der Ausschreibung „FET-Open“, mit der die Europäischen Union Forschungsvorhaben fördert, die sich um zukunftsträchtige Technologien bemühen, war in der vergangenen Runde auch ein Projekt unter Beteiligung des Fachbereiches Chemie erfolgreich.

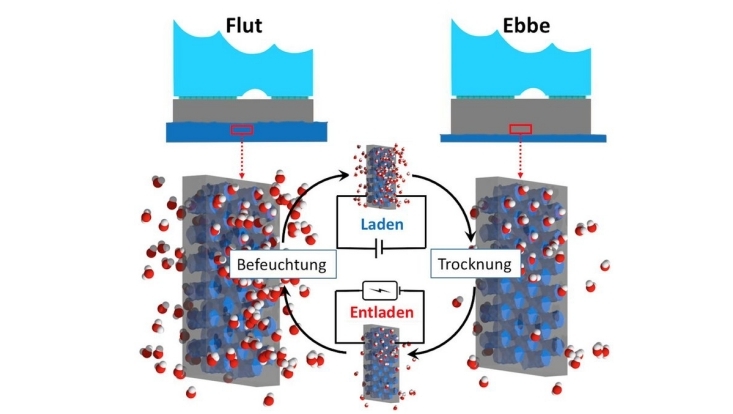

Im Rahmen eines europäischen Konsortiums sollen nun nanoporöse Materialien entwickelt und Phasenumwandlungen im Confinement der Poren untersucht werden, um durch Feuchtigkeitsschwankungen elektrische Energie zu erzeugen. Diese Idee schlägt einen völlig neuen Weg ein, um Elektrizität zu erzeugen. Dafür sollen Zyklen aus Befeuchtung (Kondensation) und Trocknung (Verdampfung) elektrisch leitfähiger, nanoporöser Materialien mit sehr großen Oberflächen untersucht werden. Dass solche Phasenübergänge auch in der Natur von Bedeutung sind, zeigen Beispiele aus der Pflanzenwelt bei denen poröse Biomaterialien dazu dienen, um Feuchtigkeitsschwankungen in mechanische Energie für Bewegungen umzuwandeln. In diesem Projekt sollen nun Wasser und wässrige Elektrolyte, durch die Kapillarkräfte in den nur wenige nanometergroßen Poren angetrieben, die Porenoberflächen benetzen. Dabei nimmt die Kontaktfläche zwischen der Flüssigkeit und der elektrisch leitenden Porenwand zu. Umgekehrt tritt beim Trocknen der entgegengesetzte Effekt auf und die Kontaktfläche nimmt ab. Bei geschickter Führung der sich damit auf- bzw. abbauenden elektrischen Ladungsschichten an den Porenwänden, kann man aus diesen Zyklen direkt elektrische Energie gewinnen. Durch die Verwendung von Hochoberflächenmaterialien, sind diese Kontaktflächen und damit die elektrischen Kapazitäten sehr groß. Da bei diesem rein kapazitiven Strom keine elektrochemische Umsetzung stattfindet, ist der Prozesszyklus sehr effizient. Ähnliche Ladungsschichten baut man auch in sog. Superkondensatoren auf, nur mit dem Unterschied, dass hier diese Prozesse durch das Anlegen eines elektrischen Feldes angetrieben werden und zur Schnellspeicherung von Strom dienen.

Diese neue Technologie könnte dann z.B. die Möglichkeit bieten, industrielle oder Abwärme von Großrechnern im Niedertemperaturbereich zu nutzen und in Elektrizität umzuwandeln. Interessant wären auch Flächen, die im natürlichen Rhythmus der Gezeiten bei Flut befeuchtet werden und bei Ebbe wieder trocknen.

Weitere Informationen zum Projekt

Die Europäische Kommission unterstützt über das Rahmenprogramm „Horizon 2020“ die Erforschung und Entwicklung sogenannter „zukünftiger und neu entstehender Technologien“ (Future and Emerging Technologies, FET). Über die gleichnamige Förderung gehen 40 Prozent der Gelder über „FET-Open“ an thematisch offene interdisziplinäre Einzelvorhaben mit besonderen Zukunftsvisionen. Das Forschungsprojekt „Energy harvesting via wetting/drying cycles with nanoporous electrodes EAWEDRY“ wird mit insgesamt knapp drei Millionen Euro aus diesem EU-Förderprogramm über vier Jahre gefördert. In dem internationalen Konsortium sind neben dem FB Chemie (AG Prof. Michael Fröba), der mit etwa 400.000 Euro gefördert wird, auch die TU Hamburg und das DESY (AG Prof. Patrick Huber), die Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, Spanien (AG Prof. Andriy Yaroshchuk), das Catalonia Institute for Energy Research, Spanien (AG Prof. Andreu Cabot), die Université Claude Bernard Lyon 1, Frankreich (AG Prof. Olivier Vincent), das F.D. Ovharenko Institute of Bio-Colloidal Chemistry of National Academy of Sciences, Ukraine (AG Dr. Volodymyr Kovalchuk) und zwei industrielle Partner beteiligt. Das Fördervolumen für die aktuelle Förderrunde beläuft sich auf 191 Millionen Euro. Insgesamt wurden aus 877 eingereichten Anträgen 58 Projekte ausgewählt.