Neues BMBF-Verbundprojekt AlgiTherm: Komposite für die Wärmespeicherung

11. Dezember 2018, von Elisabeth Ziemann

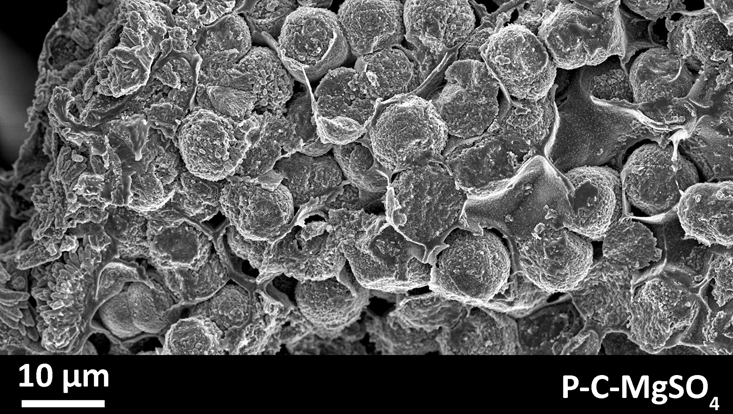

Foto: P. A. Kallenberger / Adv. Sustainable Syst. 2018, 1700160.

Im Rahmen des neuen BMBF-Verbundprojektes AlgiTherm arbeiten die Arbeitsgruppen Fröba (Koordinator) und Steiger (beide Institut für Anorganische und Angewandte Chemie), gemeinsam mit der Bauhaus-Universität Weimar (Prof. Dr.-Ing. Andrea Osburg), an der Weiterentwicklung, Optimierung und Skalierung alginatbasierter Komposit-Materialien zur thermochemischen Wärmespeicherung.

Mit Hilfe von Wärmespeichern ist es möglich, durch solare Energie erzeugte Wärme tagsüber oder z. B. im Sommer zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen, zum Beispiel zum Beheizen des Wohnhauses.

Die Speicherung von Wärme durch chemische Reaktionen (thermochemisch) weist dabei im Vergleich zu anderen Speicherformen (wie z. B. latente und sensible Wärmespeicher) die bei weitem höchste theoretische Speicherkapazität auf, ist allerdings gleichzeitig sehr komplex. Ein möglicher Kandidat für diese Art der Wärmespeicherung sind Salzhydrate, deren Wärmespeicherfähigkeit auf der gezielten De- und Re-Hydratation beruht.

Im Vorgängerprojekt Thessapor wurden verschiedene Salzhydrate in unterschiedliche poröse Matrices eingebracht und auf ihre Speicherkapazitäten hin untersucht. Besonders überzeugen konnten dabei jene Komposite, die auf einer Alginatmatrix beruhen. Die ersten untersuchten Alginat-Komposite weisen bereits hohe Beladungsgrade, eine gute Zyklenstabilität und sehr hohe Volumen-Speicherdichten auf. Diese Materialien sollen nun weiterentwickelt und die Synthese für den Anwendungsfall aufskaliert werden. Während die Materialsynthese in der Arbeitsgruppe von Prof. Fröba durchgeführt wird, beschäftigt sich die Arbeitsgruppe von Prof. Steiger mit der Charakterisierung der betreffenden Salze und ihrer Mischungen. Die fertigen Kompositmaterialien werden in enger Zusammenarbeit untersucht. Die Partner in Weimar entwickeln parallel einen geeigneten Demonstrationsreaktor mit dem die Wärmespeichereigenschaften dann möglichst anwendungsnah weiter untersucht werden können.

Gefördert wird das dreijährige Projekt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 1.2 Mio. €. Davon entfallen 893.000 € auf die Universität Hamburg.